【Scout-Plusブログ連載第一弾】生成AIを活用してスカウトの効率化を図るには全プロセスを自動化しないと意味がない件について(Part1)

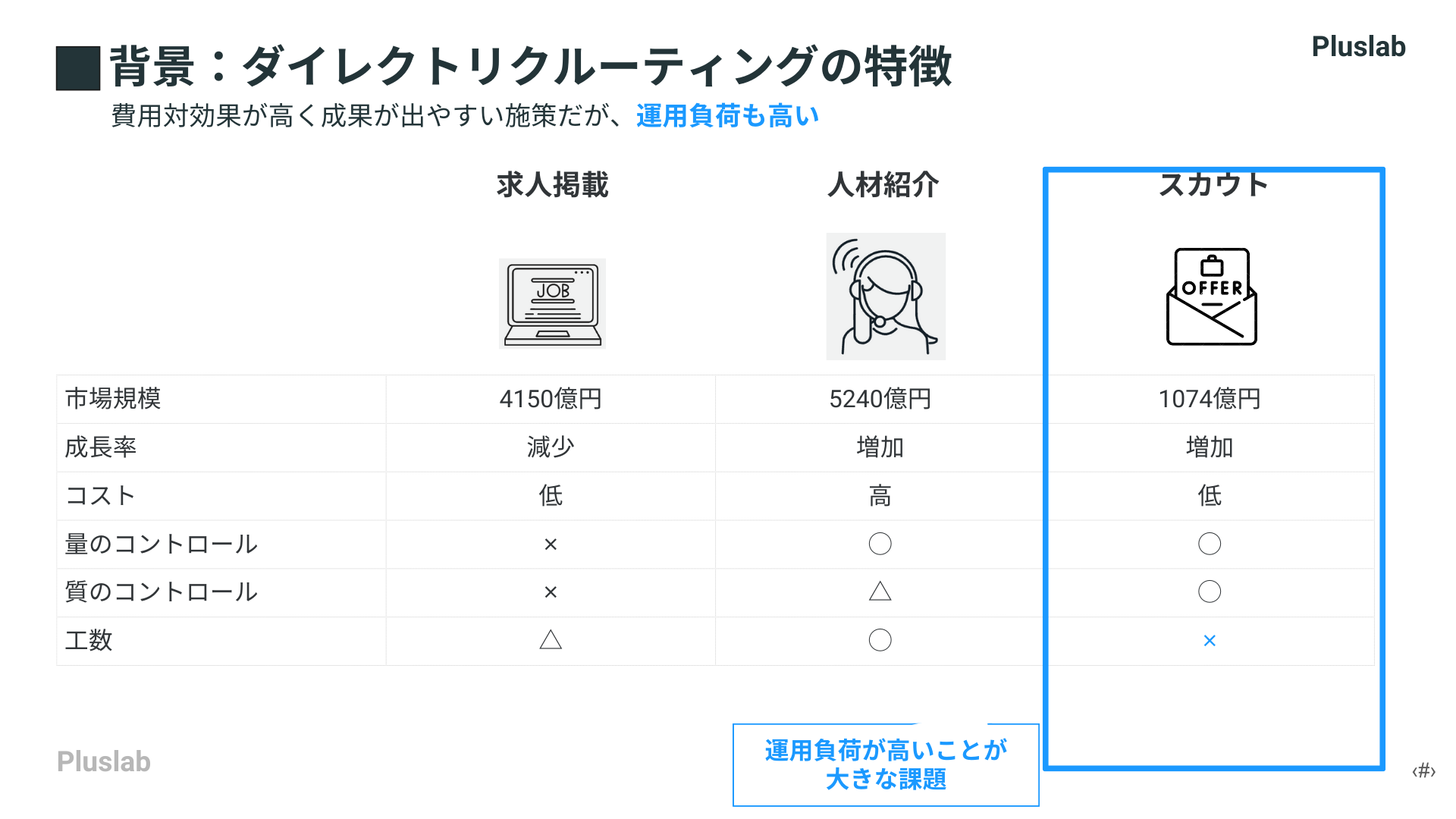

ダイレクトリクルーティングは「候補者を探してスカウトを送るだけ」と思われがちですが、実際は検討・作業が多く、運用負荷の高い採用手法です。そのため、多くの企業が生成AIを導入しています。しかし、業務ごとに部分的に導入しても、十分な成果にはつながりません。スカウトプロセス全体を丸ごと自動化することが重要です。 本連載では、 ①ダイレクトリクルーティングの概要と課題 ②生成AIの活用状況と現場の声 ③なぜ全プロセスの自動化が必須なのか を全3回で解説します。まず今回は、ダイレクトリクルーティングの基本と、「部分的な効率化では成果が出ない理由」を整理していきます。

.png)

第一回はじめに

こんにちは。スカウトに特化したAIエージェントScout-Plusを運営するPluslabの中里です。

ダイレクトリクルーティングは「登録された候補者を探してスカウトを送るだけ」というシンプルな印象に反して、意外と検討・作業が多く、なかなか運用負荷の高い採用手法です。そこで現在注目を集めているのが「生成AI」の活用。弊社のツールの活用に限らず、多くの企業ですでに生成AIの導入が進んでいます。

しかし、これは各社やってみて気づくことなのですが、スカウト業務において、文面作成や候補者のピックアップに活用するという業務ごとの活用方法は比較的に簡単に思いつくものの、「スカウトプロセス全体を丸ごと自動化」しないと、十分に意味のある成果を得られないです。

この連載では、1回目から3回目にわたって、

・ダイレクトリクルーティングの概要と抱える課題

・生成AIの活用状況と現場の声

・なぜ、全プロセスの自動化が生成AI活用において必須になるのか

についてお伝えしていきます。まずはこの1回目で、ダイレクトリクルーティングがどんな採用手法なのか、その特徴やメリット・デメリットを整理しつつ、「結局部分的な効率化では意味がない」理由を説明していきます。

ダイレクトリクルーティングとは

ダイレクトリクルーティングとは、企業が自社に合った人材を直接アプローチして採用する手法です。たとえば有名どころではBizreachなどがあり、そこに登録された求職者にスカウトを送って採用につなげる仕組みになっています。企業側が求職者を選び、こちらから働きかけるという点で、従来の「待ちの採用」とは違う、「攻めの採用」とも呼ばれます。

一見すると「登録者を見つけてスカウトを送るだけ」なので、とってもシンプルに思えます。でも、実際に本格運用しようとすると、意外と検討事項や作業が多く、見た目以上に手間もかかります。コストを抑えられる一方で、難易度の高い採用手法といえます。

ダイレクトリクルーティングの特徴①:費用対効果が高い

ダイレクトリクルーティングが注目される最大の理由のひとつは、他の採用手法と比べて費用対効果が高く、さらに成果を自社でコントロールしやすい点です。

従来の採用だと「求人広告に載せて待つ」「エージェントさんの提案を待つ」といったように、自社以外の要因で成果が左右されることが多いです。一方でダイレクトリクルーティングを取り入れることで、「どんな人に」「どれくらいアプローチするか」を自社で主体的に決められるようになります。

また、求人広告やエージェントを通した採用は、採用単価が高くつくことも珍しくありません。コストダウンやエージェント依存からの脱却、内製化を目指す企業には、ダイレクトリクルーティングはとても魅力的に映るようです。

ダイレクトリクルーティングの特徴②:人事への負担が大きい

一方で、この方法にはデメリットもはっきり存在します。人事担当者にとって運用負荷がかなり大きいんです。

ポイントは大きく2つあります。

- 採用戦略をしっかり練らないと成果が出にくい

- スカウト作業を地道にやりきらないと成果が出ない

特に実行部分が大変で、一般的にスカウトの返信率は数%ほど。量を確保するために日々スカウトを送り続ける必要があります。しかし、面談や社内調整など通常業務をこなしながらスカウトを打つのは、現実的には時間を確保するのがかなり大変になります。

しかも、スカウトを送るときは候補者ごとに履歴書の確認や理由づけをして…と、実はひとつひとつ神経を使う作業が入ります。単純作業とは言いがたいので、スキマ時間にやる、といったことも難しく、ある程度落ち着いて、まとまった時間がないと進めにくい業務になっています。

実際に私もお客さまとお話ししていて、「忙殺されて結局スカウトに手が回らない」「結局エージェントさんに頼りっぱなし」といった悩みをよく耳にします。

生成AIは「都度都度判断は求められるけどある程度定常的な業務」にむいている

このように業務の負担は決して小さくありません。ですが、だからこそ、しっかり取り組みさえすれば、今の厳しい採用市場で結果を出せる可能性が高まるとも言えます。

さらに、ダイレクトリクルーティングは最初に設計をしっかり決めておけばテンプレート化してルーティン化しやすい、という特性があります。ここに今注目されている「生成AI」を組み合わせることで、ダイレクトリクルーティングの唯一のボトルネックを解消できる可能性があります。

「都度都度判断は求められるけどある程度定常的な業務」という特性が本質的に生成AIとの相性がよく、採用領域におけるグロースハックの可能性になります。

実際、すでに多くの企業が「ダイレクトリクルーティング × 生成AI」の可能性に着目し始めており、弊社がRPOの第一人者であるVollectさんと共同で行った調査でもそれが明らかとなりました。

.png)

次回は、弊社が行った調査を踏まえて、各企業の生成AIの活用状況と、課題について書こうと思います。